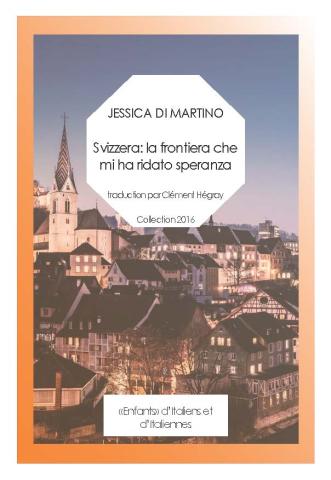

Svizzera : la frontiera che mi ha ridato speranza - traduction par Clément Hégray

Svizzera: la frontiera che mi ha ridato speranza - traduction par Clément Hégray

C’était un après-midi tranquille, comme tant d’autres chez ma grand-mère. Nous préparions

un thé, c’était l’heure de la collation, elle prenait ses excellents biscuits faits maisons. Nous nous

sommes installés et avons commencé à parler. Je lui ai demandé : « Mamie, ça te dirait de me

raconter quand tu es arrivé en Suisse ? » Elle m’a répondu : « Que veux-tu que je te raconte ?

- Tout ce que tu voudrais me raconter, mamie. » Elle se tut un instant, son regard changea,

elle posa la tasse qu’elle avait en main, soupira et dit : « Par où commencer... »

Mon nom est Antonietta, j’ai soixante-quinze ans et je n’ai jamais baissé les bras dans la vie.

J’ai grandi dans le sud, à Orsara plus précisément, un petit village au nord des Pouilles, dans

une famille d’ouvriers. Moi, la plus jeune des cinq sœurs, à seulement cinq ans je pouvais manger

avec ma famille dans les champs. Chaque matin à l’aube on faisait quelques kilomètres à pied pour

rejoindre le terrain, mais ce qu’on produisait ne suffisait pas nous nourrir. On n’avait aucun salaire,

on avait seulement la campagne, mais elle ne suffisait pas pour qu’on mange tous les sept.

Chaque matin, à quatre heures, nous allions à pied jusqu’à notre terrain, avec nos affaires sur

nous puisque nous n’avions pas de bêtes. Nous n’avions qu’un vieil âne qui est mort peu de temps

après. Nous devions alors faire venir d’autres personnes pour labourer notre terrain, avec leurs

animaux, puis nous, pour les payer, comme nous n’avions pas d’argent, nous allions cinq jour

travailler leurs terres. Tu ne peux pas imaginer ce que signifie ramasser les fèves, récolter le maïs à

la main avec une petite pince de bois, enlever les mauvaises herbes de ces terrains énormes, cueillir

les olives et les fruits, et surtout, travailler pour rien… Je me rappelle que, un jour, je voulais de

nouvelles chaussures parce que les miennes étaient vieilles et me serraient les pieds, mais ma mère

m’a frappé car, l’argent pour les acheter, elle ne l’avait pas. J’avais seulement une paire de

chaussures de cuir, faites par le cordonnier de mon village, que j’utilisais tous les jours pour

travailler dans les champs, puis le samedi et le dimanche je les lavais avec soin. Je les mettais aussi

pour aller à l’église. On n’avait vraiment rien, on mangeait seulement des fruits et du maïs. C’est

tout ce qu’on avait à la campagne. On allait chercher l’eau avec un seau qu’on portait sur la tête.

Nous n’avions pas non plus les toilettes, on faisait nos besoins dans un panier de paille, et on le

jetait ensuite dans un canal commun voisin. J’étais très triste, je me dirigeais vers le désespoir. Tous

les huit jours ma mère finissait la farine et se demandait comment aller en acheter d’autre pour

faire le pain qu’on mangeait. Notre grain ne suffisait pas. En outre, nous étions obligé de vendre

tellement de choses pour acheter quelque chose. Quand on tuait le cochon, on vendait le jambon,

on vendait les œufs des poules pour des allumettes. Tout était rationné. On mangeait un peu de

pain avec des olives, parfois un peu de lard. Et encore, nous étions chanceux car nous avions un

terrain. Quand on allait au four on devait rester attentif car les gens te volaient le pain des mains.

Ce n’était absolument pas facile. Nous avions tout de même une maison, un vieil âne, des poules et

quelques lapins.

Seule notre tante d’Amérique, parfois, nous envoyait des colis contenant des chaussures,

des vêtements et d’autres choses pour vivre. C’était la sœur de mon père, elle était émigrée à

Philadelphie. Cette femme a eu une dure vie. La pauvre, un malheureux du village a voulu

l’emporter loin de chez elle par la force, et elle tomba malade de douleur. Dans ces temps là, les

femmes n’étaient que des esclaves, les hommes s’en fichaient d’elles, les utilisaient seulement pour

procréer, mais se désintéressaient ensuite de leurs enfants.

Mon père, avec l’aide de quelques cousins, est allé la récupérer fusil au poing. Elle ne s’est

jamais faite toucher, elle n’aurait rien fait, et même s’il l’avait épousée ! Le problème était que,

cependant, une fois partie de la maison avec un homme, personne ne l’aurait épousée au village. Ce

n’était pas comme aujourd’hui, où les gens peuvent dormir ensemble même s’ils ne sont pas

mariés. Après cet épisode, vers la fin des années 30, vint un lointain parent d’Amérique, un veuf qui

avait cinq enfants et qui lui proposa de l’épouser. Elle accepta, juste pour partir d’Orsara. Ils

partirent ensemble en bateau et eurent encore après deux enfants.

Mon père, enfant, était stable économiquement parlant, mais ses parents moururent très

jeunes. Ils attrapèrent le choléra et furent emmenés au lazaret du village. La mère mourut à

seulement trente-sept ans, de douleur, après la mort de son mari, du moins c’est ce qu’on m’a

raconté. Ils avaient quatre enfants, le plus jeune avait deux ans et le plus grand, mon père, en avait

seulement sept lors de cet événement. Ses oncles l’adoptèrent, prirent tous leurs biens, deux

maisons et quelques terrains que les parents lui avaient laissé. Ils avaient aussi un trésor, hérité par

mon père, mais des voleurs le lui prirent alors qu’il achetait du linge. Ma vie au village se répétait

globalement jusqu’à ce que j’aie dix-huit ans, jusqu’à ce qu’un jour je reçoive la nouvelle qu’une de

mes sœurs, la seconde, celle partie en Australie quelques temps plus tôt, était décédée. En

novembre 1959, à seulement vingt-quatre ans, elle mourut en couche. La petite qu’elle portait

faisait six kilos et durant l’accouchement, sans césarienne, elle eut un infarctus. La petite mourut en

premier, d’étouffement, puis elle aussi. L’Australie, pour ma sœur, c’était le paradis, elle avait

travaillé comme une esclave au village, mais elle mourut avant de pouvoir en profiter.

Pour cette raison, il y a deux ans, je voulais à tout prix aller en Australie, pour au moins voir

où elle était enterrée. Alors on voulait faire quarante jours de bateau mais on n’en a pas eu la

possibilité. Elle était partie pour l’Australie seulement dix mois avant sa mort, pour rejoindre son

fiancé qu’elle avait connu au village, Gerardo, qui était parti peu avant elle et qui avait trouvé un

travail.

Dans les années 60, un an après la mort de Michelina, voyant qu’au village il n’y avait aucun

espoir mais seulement de la misère, je pris la décision de partir.

Je choisit par ma propre volonté de partir en Suisse. Je n’arrivais plus à vivre, à Orsara, dans

ces conditions d’extrême pauvreté, on ne pouvait rien acheter. C’est ainsi qu’un jour je dis « Ca

suffit ! Maman, papa, je m’en vais ! »

Par chance, un oncle de Michele, mon actuel mari que je connus plus tard, me fit un contrat

de travail et je le rejoignis ainsi à Zurich, là où il travaillait déjà depuis quelque temps. Sans contrat,

par contre, je n’aurais jamais pu partir tellement les contrôles de l’immigration à la frontière Suisse

étaient stricts.

Ainsi, à dix-neuf ans, je suis partie à Zurich, avec mon oncle avec qui je n’avais pas vraiment

de contacts, à part ce voyage en train que l’on fit ensemble. La première impression était plutôt

triste, voir dure. Je ne connaissais pas la langue, je me sentais seule, seule. J’avais deux choses, les

deux petites choses que je possédais et que j’avais apporté dans une valise de carton. A peine

arrivés à la frontière nous fûmes soumis à de multiples contrôles, mais puisque nous avions un

contrat de travail régulier nous n’eûmes aucun problème.

A peine sortis du train, mon oncle m’accompagna rapidement à la cafétéria où j’aurais dû

commencer à travailler le lendemain. Je ne me rappelle plus de quel jour c’était, c’était un soir de

février, je me rappelle seulement qu’ils m’assignèrent une chambre pour dormir, dans laquelle la

patronne m’enfermait à clef. Je ne comprenais pas ce qu’elle disait mais pour autant je savais ce

qui m‘attendait. Le matin suivant, je commençais à travailler. En premier lieu, on me fit peler les

patates avec des machines similaires à celles qui, aujourd’hui, servent à peler toutes choses. Je me

rappelle que c’était une salle pleine de ces machines te que, à la fin des services, on les nettoyait

toutes. Il y avait des petits trous desquels il fallait enlever les résidus de patate avec le couteau

pour qu’elles soient prêtes pour le service suivant. Il y en avait beaucoup, chaque employé

endossait un uniforme et un tablier blanc.

Après quelques temps, un matin, ils changèrent ma mission et du pelage je passais à la

caisse et à la préparation des repas. Mon travail était de servir ceux qui venaient prendre à

manger. Je travaillais ici un an et huit mois, j’appris bien le métier et je commençais à bien

comprendre l’allemand.

Je prenais aussi mes repas en semaine à la cafétéria. Ce n’était pas extraordinaire, mais les

repas étaient diversifiés. Il y avait de la purée, de la salade avec de la sauce, du wurstel… Je

m’adaptais et je mangeais de tout. Certes, pour moi, tout était nouveau, je n’avais jamais rien

mangé de tel. Nous mangions ensemble avec les collègues, mais aucun ne parlait italien alors je

dus me débrouiller en allemand. Même mon oncle, que je voyais parfois, parlait allemand et ainsi,

pour chercher à me faire comprendre je commençais à écouter et un peu après j’apprenais. Ma

famille me manquait, mais je travaillais, je n’y pensais pas, et seul l’argent m’importait. On

travaillait bien et le salaire était très bon, je gagnais aux alentours de cent cinquante francs, qui

équivalaient à environ deux cent mille lires. C’était vraiment beaucoup d’argent. Et tout ce que je

gagnais je le mettais de côté. En fin de semaine, on me donnait cinq francs car la cafétéria était

fermée et que cet argent devait servir pour manger autre part, mais je cherchais toutefois à sauver

le plus d’argent possible. Je me rappelle que j’avais besoin de soigner quelques unes de mes dents

et après quelques temps je réussis à me faire plomber à Zurich par un brave dentiste. Pour ce

travail, je le paya bien cent soixante-quinze francs, plus d’un salaire, mais après soixante ans j’ai

encore une de ces dents.

Je passa presque deux ans à me décider de changer de travail, j’allai chez une riche famille

de Zurich, parce que j’avais senti que le salaire était très élevé comparé à la cafétéria dans laquelle

je travaillais avant. Je fis alors le service sous des combles. C’était un poste sombre, difficile. J’avais

un tapis avec des vers en dessous, ce n’étais pas un très beau post. Ils sonnaient la cloche et je

devais courir pour les servir. Je restai dans cette famille quarante jours puis, comme le travail ne

me plaisait pas et qu’il était très simple, je décidais de partir.

Je trouvai un travail dans une usine, où le salaire était aussi légèrement plus élevé que ce

que j’avais gagné jusqu’à présent. Je dus aussi me trouver une chambre, laquelle était cependant

très loin de l’entreprise, mais pour m’économiser les cinquante francs du tram, je me rendais au

travail à pied. Je devais cuisiner dans ma chambre, j’avais un petit meuble avec un petit four au

dessus et j’essayais de ne rien salir. J’ai toujours été une personne organisée et propre, même dans

ma vie avant que je parte en Suisse. J’allais au bain quand les patrons n’étaient pas là et je cherchais

à être la moins bruyante possible. Ma présence dans cette chambre avait été signalée aux

autorités, pour que je sois sous leur contrôle les jours de permanence et que je paie de suite les

taxes dues. La situation était complètement différente de l’Italie où tout le monde pouvait faire à

peu près tout ce qu’il voulait et où ce genre de contrôle n’existait pas. Là, quand j’étais malade, le

médecin venait vérifier si c’était vrai, et c’était au médecin de décider combien de jours je pouvais

rester chez moi.

Les premiers temps je me mis à travailler à la pièce, mais l’environnement était très sale. On

travaillait aux stores avec quelques ouvriers qui semblaient recouverts d’un matériau noir et sale

semblable au goudron. Après quelques temps ils me mutèrent de poste, j’emballais les bobines de

cuivre dans le carton. J’y suis resté neuf mois et ce fut ma dernière expérience de travail en Suisse.

Mon salaire était très bon et je me fis aussi des amis qui, quand je rentrai en Italie, me firent chacun

un cadeau. Je conserve encore une serviette de toilette qu’ils m’offrirent et aussi une carafe. Les

méridionaux l’appellent terun, mais je n’ai jamais eu de problème. Avec moi, tout les gens que je

rencontrais était toujours très gentils.

A Zurich il y avait aussi une communauté de villageois et quelques fois, le dimanche, après être allés

à la messe, nous mangions tous ensemble. La seule chose est qu’ils étaient vaudois, et moi

catholique, mais je n’ai rien dit. Un grand nombre d’entre eux ne retournèrent jamais en Italie, ils

restèrent là, j’en ai rencontré encore certains il y a quelques temps, les autres sont morts.

Mon départ, bien qu’il fût difficile car j’ai dû laisser ma famille, fut pour moi une sorte de

renaissance. La Suisse était mes Amériques. C’était dur mais je connus un nouveau monde, il y avait

beaucoup de choses que je n’avais jamais visitées comme des résidences de luxe ou même le tram.

Là bas, nous n’avions rien, pour moi, ici, c’était un paradis. Je pouvais aller au marché, et acheter

des pièces de viande. Dans les Pouilles, je n’avais jamais quitté le village, je n’avais même jamais été

à Foggia.

A Zurich je m’adaptai directement. J’appris plutôt bien l’allemand, alors qu’au village je

n’avais même pas la possibilité d’étudier. J’étais très douée à l’école, étudier me plaisait, mais pour

autant je n’avais pas d’argent. Mais étant donnée que j’étais une élève attentive, la maîtresse

m’offrit le livre de cinquième année pour que je puisse finir l’école. Si j’en avais seulement eu la

possibilité, moi aussi j’aurais étudié comme vous. J’aurais tellement voulu le faire, ça m’aurait

beaucoup plu, mais ça n’a malheureusement pas été possible.

Quand j’ai décidé de partir, mes parents furent tout de suite d’accord. Alors, au village, ceux

qui partaient n’étaient pas mal vus. Tous partaient à la recherche d’une vie meilleure, mais si l’Italie

avait été un meilleur endroit, personne ne serait parti pour l’Australie ou l’Amérique. Seulement,

dans les années 60, arriva le boom économique et les gens, plutôt qu’aller à l’étranger, allaient au

nord qui était plus riche et qui était en mesure d’offrir du travail.

Chaque mois je leur envoyais une partie de l’argent que je gagnais pour que ma mère puisse

rembourser les dettes qu’elle avait contractée pour le mariage de sa première fille. Je payai tout,

contrairement à comment se passent les choses aujourd’hui. Dans ces temps, c’étaient les enfants

qui s’occupaient de leurs parents.

Avec l’argent de côté, je m’achetai une jupe et une paire de chaussures neuves. J’achetai une

montre pour mon mari, pour son père et aussi pour mes sœurs Amelia et Maria. J’apportai à ma

mère des couteaux, des couverts, et j’achetai aussi des choses utiles pour la maison. Je fis un

cadeau à tout le monde. Je pouvais, en plus, m’acheter le mobilier pour me marier et ma mère

m’acheta de la lingerie comme cadeau de noces. Je restai à Zurich pendant deux ans et quatre

mois, puis je retournai au village pour me marier avec Michele. Au début je ne le connaissais pas,

mes parents le connaissaient avant, ils nous présentèrent durant des vacances en Italie quand

j’étais à Zurich, et à cette occasion nous nous fiançâmes. Il habitait dans le village, mais il était parti

loin d’Orsara durant de longues années pour son service militaire, à Foggia puis à Trieste, puis pour

chercher du travail à Turin. Avant de se marier, alors que j’étais à Zurich, nous nous écrivions des

lettres pour rester en contact. Certes, après un temps je m’habituai à la distance, et même si je ne

me sentais pas mal en Suisse, mais j’étais toujours à l’étranger, ce n’était pas chez moi. Je décidai

alors de retourner en Italie.

Alors nous sommes mariés, dans ces temps où les gens n’avaient rien, ni même l’eau ou la

lumière. J’achetai ma première radio à une de mes voisine dont le mari travaillait comme cantinier

du village. Nous allions nous balader devant chez elle avec sa radio. Elle n’achetait jamais rien, elle

faisait tout chez elle.

A mon retour, la situation à la maison s’était améliorée, on n’avait plus de dettes à payer. Je

me mariai et partait vivre à Turin avec mon mari. Ma sœur Amelia, entre temps, avait rejoint son

mari en Suisse, où était née leur première fille, mais après quelques années eux aussi retournèrent

en Italie et vinrent vivre, pendant trois mois, à Turin avec Michele et moi. J’ai continué à aider ma

famille, à Turin aussi, en accueillant tout le monde pendant qu’ils cherchaient un travail. Après les

noces, ma situation économique était très stable, que ce soit mon mari ou moi nous avions un bon

travail et vivions une belle vie.

Je peux vraiment dire que j’ai connu la misère, et ce n’est pas une belle expérience. Mais

désormais, on a trop. Désormais, les enfants ne connaissent plus certaines valeurs, nous les anciens

nous savions nous adapter, mais pas les jeunes. Nous vous avons trop habitué au bien être et c’est

entièrement notre faute !

Dans la vie, on doit savoir économiser. Si nous n’accumulons pas au cas où se présente une

difficulté, si on dépense tout, alors on reste ensuite sur la paille. Comme c’est le cas de beaucoup

de personnes aujourd’hui en Italie. On doit apprendre que là où on prend sans remettre, nous ne

trouvons plus rien. Ma mère le disait toujours, petit à petit l’oiseau fait son nid. Des gens qui étaient

plus riches que nous auparavant sont aujourd’hui mal en point, nous nous n’avions rien et nous

avons dû apprendre à survivre.

Je suis partie avec soixante mille lires en poche et une valise de carton après les noces. J’ai

toujours travaillé et aujourd’hui, puisque nous avons su économiser, nous menons une vie sereine,

nous pouvons aider nos enfants à bien vivre. Nous pouvons leur garantir une maison, les faire

étudier, les amener en vacances, leur acheter des vêtements. Et nous sommes seuls, parmi ceux qui

ont encore une retraite et un travail pour faire tourner ce pays qu’est en train de devenir l’Italie.

Après autant de sacrifices, on n’a même plus le droit d’avoir un travail, on est en train d’enlever la

dignité de ce pays, des jeunes.

Certes, je n’ai jamais rien fait manquer à ma famille, mais il ne suffit pas d’avoir assez

d’argent, il faut savoir le gérer, il faut apprendre à l’utiliser. Je refusais de sortir en vespa le

dimanche, mais au moins la famille se portait bien, nous vivions dans le luxe et d’autres ont tout

perdu et ont faim. Les gens ont tout dépensé, ils ont joué aux seigneurs sans pouvoir se le

permettre, ils demandaient prêts sur prêts, dépensant tout. Ces personnes désormais vivent avec

deux sous le mois, et encore ou bien ils refusent du travail ou bien n’en trouvaient pas en

demandant trop. Le travail est une bénédiction, on doit du respect à ceux qui nous donnent à

manger. Le respect du travail et le respect de l’argent que l’on gagne sont pour moi fondamentaux

pour bien vivre. Il ne faut pas pour autant se vanter de travailler, on doit apprendre à être humble,

mais toujours la tête haute. Je l’ai fait, et je ne m’en vante pas. Les jeunes ! Apprenez de nous ! Si

même la société s’élève contre vous, continuez à lutter. Ne perdez pas espoir et ne vous arrêtez

pas. Celui qui saura se retrousser les manches réussira toujours à obtenir quelque chose.

N’attendez pas de vous faire écraser par les décisions du gouvernement, réagissez. Nous avons

lutté pour obtenir nos droits, et même si on veut nous les retirer depuis des années, on n’est rien

sans vous. Vous êtes le futur de cette Italie. Ne vous la faites pas voler.